赡养老人个税专项附加扣除2000元,独生子女应如何界定?

根据个人所得税法专项附加扣除有关规定合理节税,关于赡养老人的条件和标准可归纳为以下四点:

第一,被赡养人为年满60周岁(含)的父母(生父母、继父母、养父母),以及子女均已去世的祖父母、外祖父母。

第二,纳税人为独生子女的,每月可以扣除2000元。纳税人为非独生子女的,可以和兄弟姐妹分摊每月2000元的扣除额度,但每人分摊的额度最高不能超过每月1000元。

第三,非独生子女之间的具体分摊方式包括:平均分摊、约定分摊和赡养人指定分摊。约定或指定分摊的,需签订书面分摊协议。具体分摊方式和额度一经确定,在一个纳税年度内保持不变。

第四,赡养扣除的起止时间:被赡养人年满60周岁的当月开始,到赡养义务终止的年末结束。

这一规定,符合人伦常理和生活实际,也有利于弘扬尊老敬老的优良传统合理节税,得到了大家的广泛好评。但是,在以上规定发布后,人们对于其中独生子女的定义和把握出现了不同看法。包括一些地方的税务部门在内,他们对独生子女定义和口径的咨询回应也存在差异。

那么,我们究竟应当怎样看这个问题呢?到底哪些情形可以认为符合独生子女的规定?沉默的砖家认为,要从两个层面来分析:

第1个层面,从个人所得税法的立法基本原理出发来判断独生子女的定义。

个人所得税之所以要设置专项附加扣除,就是要根据纳税人在工作生活中的实际负担状况,来推断他应当缴纳的合理的个人所得税是多少。

就赡养老人来说,如果老人只剩下了一个子女,那这显然就是一个人承担了全部赡养义务,他作为独生子女扣除2000元合情合理。

由于我国现行的个税专项扣除是相对简单的政策设计,并没有考虑财产代际传承的问题,也不考虑现实当中存在的有的子女赡养老人,有的子女不赡养的问题。所以,应当按照老人实际还在世子女数量的多少来判断是否为独生子女。

第2个层面,从相关法律法规的规定来判断独生子女的定义。

税法并不是一个单独施行的法规,在税收法律法规中的很多名词都有赖于其他法律或者是行政法规作出具体规定。也就是说,在税法本身没有进行专门解释的情况下,应当遵从其他法律法规的规定。

对独生子女的定义,虽然在现行法条和条例中没有专门表述,但各省均在具体执行的文件中做了明确。例如,《〈安徽省人口与计划生育条例〉执行过程中若干具体问题的解释》(皖人口发〔2012〕14号)规定,“独生子女”按下列标准确定:……(2)夫妻双方所生育子女只有一个存活,其已死亡子女未曾生育或收养过子女的。可见,存活状态才是判断是否为独生子女的关键。

再回过头来看个人所得税法,其自身的规定中实际上也隐含了类似意思。比如,对于赡养老人范围的界定中,就有“子女均已去世的祖父母、外祖父母”的表述,此时如果不按照存活子女人数作为是否是独生子女的依据,就无法判断子女均已去世的祖父母、外祖父母的赡养人是否能适用独生子女的扣除标准。

中国国家税收环境极其复杂,不管是老板还是个人,虽然不是财务,但一定要有财税意识。

说到税收,除了个人之外,可以说这也是所有企业需要考虑的一个大问题。就连马云和刘强东也在其中。否则,马云怎么可能没有工资,刘强东的年薪只有一元?

事实上,上述节税和避税方法是《避税》一书中众多避税方法之一。本书使用了数百个真实案例,结合各种避税方法,告诉你如何正确合理地避税。

说到避税,你可能会问:“纳税是一项不可推卸的责任。我们怎么能说合理的避税呢?“避税不是犯罪吗?我们能做什么?”在这个问题上,我们应该辩证地对待它。避税不同于逃税。避税是以合理的方式减少税收支出,而逃税不是对需要纳税的项目纳税。

合法避税是指纳税人在尊重税法、依法纳税的前提下,采取适当措施逃避纳税义务,减少税收支出。合理避税不是逃税,它是一种正常的法律活动。合理避税不仅是财政部门的事,还需要市场、商业等各部门的配合,从签订合同、资金收付等方面入手。

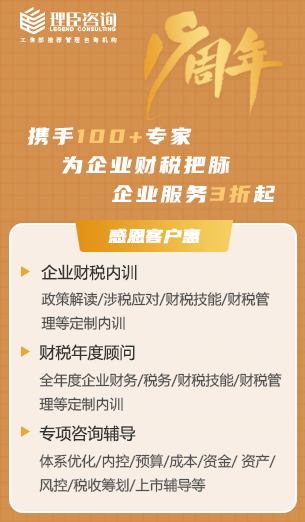

更多财税咨询、上市辅导、财务培训请关注理臣咨询官网 素材来源:部分文字/图片来自互联网,无法核实真实出处。由理臣咨询整理发布,如有侵权请联系删除处理。

400-835-0088

400-835-0088